Não, eu não pretendo começar esse texto comentando o clássico clip aí em cima, embora seja um ótimo som do Bee Gees para ouvir enquanto você lê nossas próximas linhas. Mas já que trouxe isso à tona, duas infos rapidinhas: 1) a canção Night Fever ocupa a 47ª posição na lista das cem melhores músicas de todos os tempos na revista Billboard; e 2) Night Fever foi a canção mais reproduzida nas rádios brasileiras em 1978; impulsionada, claro, pelo sucesso de Embalos de Sábado à Noite (Saturday Night Fever), do qual estava incluída no setlist da trilha sonora.

A expressão em língua inglesa é mais conhecida justamente pela lembrança da

película de John Travolta, porém ela tem outros sentidos. No cotidiano médico,

a tal Febre Noturna costuma ser uma exceção à febre comum, que é mais

facilmente sentida durante o dia. Ao ocorrer à noite, pode ser um indício que a

pessoa pode ter piorado e, como se pode imaginar, ela desperta ensopada de

suor. Se cavar mais um pouco, vamos encontrar a expressão atrelada à Igreja

Católica, como uma noite de oração dirigida a não praticantes; de modo que

voluntários ficam nas proximidades de bares e casas noturnas, prontos para

identificarem e convidarem indivíduos dispostos a fazerem as pazes com Deus.

A expressão em língua inglesa é mais conhecida justamente pela lembrança da

película de John Travolta, porém ela tem outros sentidos. No cotidiano médico,

a tal Febre Noturna costuma ser uma exceção à febre comum, que é mais

facilmente sentida durante o dia. Ao ocorrer à noite, pode ser um indício que a

pessoa pode ter piorado e, como se pode imaginar, ela desperta ensopada de

suor. Se cavar mais um pouco, vamos encontrar a expressão atrelada à Igreja

Católica, como uma noite de oração dirigida a não praticantes; de modo que

voluntários ficam nas proximidades de bares e casas noturnas, prontos para

identificarem e convidarem indivíduos dispostos a fazerem as pazes com Deus.

Night Fever também é a mais recente graphic novel original fruto da parceria Ed Brubaker e Sean Phillips. O sentido do título pode ser um mix de tudo isso acima, já que o protagonista Jonathan Webb, um respeitado publisher, egresso de New Rochelle nos EUA, se vê seduzido pela exótica vida noturna em uma cidade francesa[1] onde ocorre uma feira literária. De dia, ele está a trabalho, representando e buscando novos negócios para sua editora, mas à noite isso fica em segundo plano quando o barato da adrenalina nos pequenos desvios de conduta escalona para crimes mais sérios. Se me perguntassem, eu diria que Night Fever é o casamento perfeito entre Pulp Fiction e De Olhos BemFechados.

***

Os

leitores mais atentos aos trabalhos recentes de Brubaker – e isso inclui até

sua Newsletter –, já deve ter percebido a inadequação e a insatisfação do

escritor com os tempos atuais. As críticas, porém, têm sido transpostas com

certo anacronismo em enredos que se mantém a uma distância segura do século 21[2]

. Então, o desgosto surge como uma antecipação aos dissabores (artísticos) que

virão nas próximas décadas; daí estão os Srs. Hal Crane, Max Winters e Ethan Reckless que não me deixam mentir.

Os

leitores mais atentos aos trabalhos recentes de Brubaker – e isso inclui até

sua Newsletter –, já deve ter percebido a inadequação e a insatisfação do

escritor com os tempos atuais. As críticas, porém, têm sido transpostas com

certo anacronismo em enredos que se mantém a uma distância segura do século 21[2]

. Então, o desgosto surge como uma antecipação aos dissabores (artísticos) que

virão nas próximas décadas; daí estão os Srs. Hal Crane, Max Winters e Ethan Reckless que não me deixam mentir.

Em Night Fever, a frustração interna de Jonathan Webb está numa criação artística que nunca apostou de verdade, e o próprio modo de produção de um tempo pré-revolução digital. Estamos em 1978 e, como disse mais acima, o protagonista é um editor de uma era onde o ofício costumava mesclar editoração com agenciamento de escritores, revelação de talentos e um meio de campo comercial com as livrarias interessadas em vender o catálogo de produtos das editoras. Note que, nessa época, o leitor em momento algum entra nessa equação – daqui a pouco, eu desenvolvo melhor isso.

Toda a preocupação de Webb repousa em duas circunstâncias: 1º) fazer uma acareação com o novo autor que, supostamente e insolitamente, furtou-lhe um sonho e o transformou em romance; e 2º) se vai perder o emprego após ignorar os compromissos e reuniões com revendedores. No fundo, as desventuras e a identidade que ele assume nas noites de jogatina, crime e violência viram uma busca pela catarse que a vida desperta lhe nega.

----------

|

| A propósito, uma bela canção do Bowie. |

Por sinal, “Griffin”, o nome falso que ele adota, não é uma alcunha qualquer. É o nome do Homem Invisível de H.G. Wells. Um indivíduo amoral que, no manto da invisibilidade, tem a liberdade que os seres humanos normais, visíveis a olho nu, não podem ter. Não se quiserem mesmo viver em sociedade, porque a alternativa é uma existência atrás das grades. Logo, é muita coincidência que Webb use “Griffin” para ficar invisível e anônimo naqueles dias. Aliás, falando em coincidências, vejam esse trecho do posfácio de Brubaker:

“Não tenho certeza de onde veio este livro e não tenho certeza se quero tentar explicar de onde acho que veio. É melhor deixar algumas coisas para você descobrir sozinho. […] Mas esta é uma história sombria, admito. E como eu disse, não sei de onde vem tudo isso (nenhum escritor sabe realmente de onde vêm suas ideias). Mas depois dos últimos anos, se todos nós não tivermos alguns pensamentos sombrios no fundo de nossas mentes, eu ficaria muito surpreso. Eu penso em escrever como uma espécie de terapia, e se isso é verdade, então este livro pode ser qualificado como um grito primal. Meu padrasto tinha uma caixa de grito primal em seu escritório e eu rastejei para dentro dela uma vez e realmente me soltei, e enquanto a claustrofobia disso me atingiu, o grito conseguiu alguma coisa. E espero que este tenha feito algo por você também.”

----------

Falei

lá em cima que voltaria ao tópico da falta de voz do leitor na HQ e, claro,

nesse período pré-revolução digital. Na verdade, eu disse isso sob a influência

da bela aula (gratuita) que o Sr. John B. Thompson ministrou sobre o futuro do livro.

Falei

lá em cima que voltaria ao tópico da falta de voz do leitor na HQ e, claro,

nesse período pré-revolução digital. Na verdade, eu disse isso sob a influência

da bela aula (gratuita) que o Sr. John B. Thompson ministrou sobre o futuro do livro.

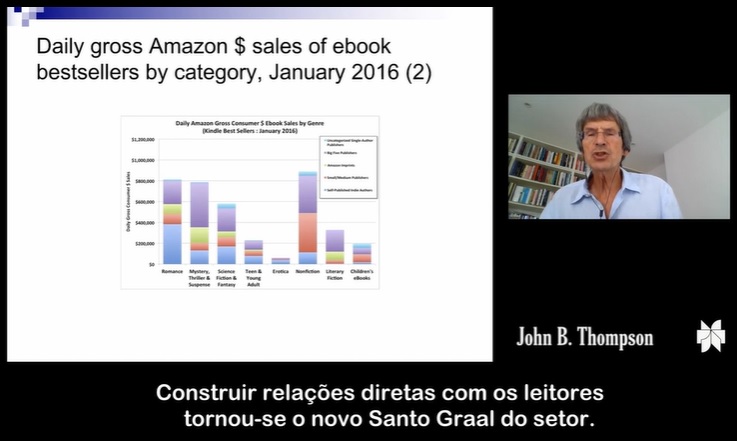

Thompson é sociólogo, professor da Universidade de Cambridge e um dos grandes pesquisadores da atualidade sobre o crescimento monopólico da Amazon, e como isso vem repercutindo no storytelling de marcas, nas novas formas de monetização e ressignifica o conceito do que é um livro. Para tanto, não é uma discussão de orelha. Pelo contrário, ele traz consigo vários dados empíricos e chega a conclusões que começam a saltar aos nossos olhos.

Uma delas é que para sobreviver, a indústria livreira atual está se voltando diretamente para o leitor e não mais ao revendedor. Logo, o editor clássico como o Jonathan Webb de Night Fever tem perdido espaço para publishers comunicadores, com presença constante em mídias sociais, canais de You Tube e podcasts. E me parece que essa presentificação 24/7 virou a chave e tem cobrado um alto preço às pessoas, porque não basta mais fazer o trabalho que precisa ser feito, você precisa também gritar aos quatro ventos que o trabalho existe.

E mais: se o trabalho antes importava ao profissional um status de entidade abstrata, onde o editor, se muito, poderia ser um personagem (inalcançável) dentro do próprio quadrinho, hoje ele está virtualmente nu e vulnerável ao escrutínio público.

***

Nesse contexto, o editor se

tornou tão humano que, assim como a maioria de nós mortais, virou algo descartável[3],

uma redundância do sistema que escritores e artistas contemporâneos julgam –

erroneamente! – não precisarem mais. Por essas e por outras que acho que Night

Fever[4]

é um grito de socorro de uma espécie em extinção.

Nesse contexto, o editor se

tornou tão humano que, assim como a maioria de nós mortais, virou algo descartável[3],

uma redundância do sistema que escritores e artistas contemporâneos julgam –

erroneamente! – não precisarem mais. Por essas e por outras que acho que Night

Fever[4]

é um grito de socorro de uma espécie em extinção.

[1] No posfácio, comenta-se que Phillips se refestelou nessa história porque foi a primeira vez em muito tempo em que o lápis dele perambulou por seu Velho Mundo e não no Novo Mundo de Brubaker.

[2] A única exceção que me vem à mente agora é a de Dylan, de Matar ou Morrer (Kill or be Killed). Onde o próprio protagonista lembra um revolucionário de textão de Facebook que saiu do controle.

[3] Só para ilustrar, cerca de 1/3 dos cargos editoriais na DC Comics foram extintos em 2020. Não escapou nem o editor-chefe, Bob Harras, que ocupava a função desde 2010. Nesse rastro de destruição, vários editores assistentes foram dispensados; a exemplo de Mark Doyle, que cuidava da revista regular do Batman, líder de vendas da companhia.

[4] Night Fever ainda não foi publicada no Brasil, mas como a Editora Mino vem lançando tudo da dupla, aposto uma cerveja gelada que o gibi estará relacionado nos planos da editora em 2024.